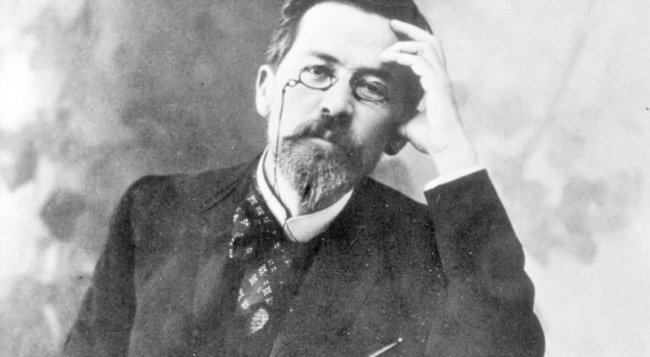

На излёте января имя великого русского писателя, рождённого не на нашем полуострове, но ставшего нашим земляком, вспоминается с особым чувством. И вздох-сожаление поэта Саши Чёрного «Ах, зачем нет Чехова на свете!» становится и нашим.

И мы, каждый по-своему, вспоминаем Антона Павловича, Антошу Чехонте, Брата моего брата, Шиллера Шекспировича Гёте, Архипа Индейкина, Акакия Тарантулова, Пурселепетанова, Прозаического поэта… и как там он ещё подписывал свои большие и маленькие шедевры. За псевдонимами он не прятался. А обилие их объяснил в письме своему другу прозаику, драматургу, одному из ведущих российских юмористов и сатириков Виктору Билибину: «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придётся расстаться. Во-вторых, медицина, которая мнит себя быть серьёзной, и игра в литературу должны иметь разные клички».

Ни у кого из его коллег-писателей не было столько вымышленных имён - поболе пятидесяти. В этом, как и во многом, никто изобретательного шутника не превзошёл.

В чеховский день рождения тянет не только снять с полки любой томик из собрания его сочинений, коих предостаточно, и какое-нибудь непременно отыщется в каждом доме, или хотя бы избранное, но и отправиться в связанные с ним места. Таганрог далековат, а до Ялты и Гурзуфа - рукой подать. И некогда тихая, прославленная Антоном Павловичем Аутка подарит минуты отдохновения в посаженном им садике, в стенах, где витают звуки его шагов и голос. Под неумолчный плеск морской волны в гурзуфской бухте с едва приметным дачным домиком приятно поговорить с ним через оставленные потомкам мудрости на разные случаи жизни, серьёзные и искромётно остроумные.

Гордимся и радуемся, что Крыму отведено было особое место в его жизни и творчестве, и особая роль в сохранении памяти о нём.

Всего на пять лет построенная в 1899 году Белая дача, названная писателем не домом, а волшебством, стала его пристанищем, но сколько же событий за это время здесь произошло! И сколько рождено поистине бессмертного! И мы с упоением вчитываемся в строки повести «В овраге», рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», «На святках», «Невеста», пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад», восхищаясь стилем, тональностью писательской манеры истинного интеллигента. Первое полное собрание сочинений было отредактировано им именно здесь, под шелест белоствольной берёзки, деревьев и кустарников, привычных для средней полосы, и экзотических, посаженных им собственноручно. Сад стал для него не просто увлечением, а воплощённой мечтой через творческий порыв души, слившейся с природой. Он растил его так же вдохновенно, как и создавал художественные произведения. Сполна воплотив сакраментальное, начертанное в записной книжке словами: «Каждому дана возможность оставить след на земле: вырыть колодец, воспитать человека или посадить дерево». И мы черпаем из бездонного колодца мудрости его, воспитываемся сами и воспитываем детей и внуков на оставленном им нерукотворном, но таком же прочном жизненном фундаменте. И сад его охраняется и сохраняется, как часть его жизни и творчества.

Благодаря стараниям сестры писателя, его верного друга Марии Павловны, а потом и сменявших её директоров, всего коллектива литературно-художественного мемориального Дома-музея здесь сохранилось всё таким, как было 1 мая 1904 года, в день отъезда Чехова из Ялты навсегда. Мы видим подлинную обстановку, и все предметы на их прежних местах.

То, как сберегался и оберегался дом - и наука потомкам, и пример того, как не стать иванами непомнящими.

Едва отпылала Гражданская война, Ялтинский военно-революционный комитет принял решение сохранить дом, поручив Марии Павловне заняться организацией музея. И в течение тридцати шести лет, до последнего дня, скорбного 15 мая 1957 года, она была директором уникального музея. В доме звучали голоса писателей Максима Горького, Владимира Короленко, Александра Куприна, художника Исаака Левитана, непревзойдённый бас Фёдора Шаляпина. Здесь исполняли свои произведения композиторы Сергей Рахманинов и Александр Спендиаров, обсуждали постановки по чеховским произведениям Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Вера Комиссаржевская.

Увлекательные рассказы об общении с этими людьми не раз довелось слышать из уст Аллы Васильевны Ханило, для которой музей стал единственным в жизни местом работы, на которую её приняла Мария Павловна Чехова. А по сути - беззаветным служением той, которую с лёгкой руки Самуила Маршака называли «маленькой хозяйкой большого дома». Была она поистине и по сути ангелом-хранителем чеховского дома. Руководители и коллеги менялись, а она оставалась на своём скромном месте рядового сотрудника надёжным помощником, советчиком, помогающим сохранить его мемориальную суть. 73 года прожила она, можно сказать, бок о бок с Чеховым. Ощущениями, мыслями и чаяниями. И делала всё так, чтобы всяк сюда входящий так же, как она, терялся во времени, считая, что хозяин дома ненадолго вышел за дверь прогуляться вдоль берега моря, и вот-вот вернётся.

Пережив все катаклизмы бурного начала турбулентного двадцатого века, две мировые войны, немецко-фашистскую оккупацию и разрушительное землетрясение, Белая дача устояла в вихрях физических и политических бурь, сохранив неподдельную подлинность. И в отдельных комнатах, и во всём доме в целом остаётся дух Чехова: скромная простота, отсутствие претенциозности, безупречный вкус, атмосфера изящества и таланта.

Поддерживать особую атмосферу было бы трудно без сбережённых раритетов. В богатейшем собрании редких подлинных вещей той эпохи - более тысячи экспонатов, среди которых книги, потёртое кожаное пальто, в котором Чехов путешествовал по Сахалину, иконы, портреты, написанные Марией Павловной, картины Левитана, фотографии, пианино фирмы «Смит и Вегенер», часы фирмы «Буре», телефон фирмы «Эриксон», буфет из вишнёвого дерева, сделанный по оригинальному эскизу Марии Павловны, ломберный столик, вышитые матерью и сестрой скатерть и дорожки… Рассматривать всё это можно часами.

Неотъемлемая составляющая усадьбы - мемориальный сад с деревьями, посаженными самим Чеховым. Проходя по его аллеям, легко представляешь себе, как бродил по ним в сопровождении любимых четвероногих питомцев Антон Павлович. Можно посидеть на скамейке - любимом месте отдыха Максима Горького, которого Чехов приютил у себя в то время, когда певцу революционной бури не разрешали жить в Ялте.

Этот дом любили многие писатели. Среди тех, кто испытывал потребность возвращаться сюда, - великий романтик Константин Паустовский. Размышляя о причине своего стремления в чеховское гнездо, он написал: «Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился. Почему так случилось, трудно сказать. Очевидно, гармоничность чеховской жизни и его подлинный оптимизм заставляли людей проверять свою жизнь по этим признакам». Константин Георгиевич назвал Белую дачу местом, полным огромной лирической силы, овеянным подлинной народной любовью, и заметил, что в этом месте - наше сердце, наши надежды и вся прелесть жизни.

Специалисты не раз отмечали, что ялтинское пристанище Антона Павловича по популярности превосходит и московский Дом-музей на Кудринской, и в Мелихово, и в Таганроге.

И мы гордимся этим и отдаём должное всем, кто сделал его таким, что, даже побывав здесь много-много раз, возвращаешься, чтобы уловить дух писателя, в высказываниях, в произведениях которого каждый может найти созвучие своим пристрастиям, мыслям, душевному настрою. Михаил Пришвин назвал Чехова, никогда не писавшего стихов, «поэтом нежнейших прикосновений к страдающей душе человека». Владимир Немирович-Данченко считал искусство Чехова «искусством художественной свободы и художественной правды». Известный французский критик Шарль Дю Бос заметил: «Чтобы правильно определить положение Чехова, нужно найти термин, равнозначный мудрецу и святому».

Каждый открывал и открывает его для себя. Так было, так есть, так будет. Это предвидел Константин Станиславский: «Глава о Чехове ещё не окончена, её ещё не прочли, как следует, не вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть её раскроют вновь и изучат и дочтут до конца». Вот только можно ли «до конца»? Величие и суть гения - в его неисчерпаемости.

И многие готовы повторить за Сашей Чёрным «Если б жил он, - горькие мечты! - подошёл бы я к решётке дачи посмотреть на милые черты». Мы считаем Чехова своим современником. И надеемся, что так будет всегда.

Архив новостей